引言:时装周作为文明对话的时空折叠

当T台灯光在751D·PARK的钢铁森林中流转,当苏绣针脚与菌丝体材料在模特肌理间共生,中国国际时装周早已突破传统秀场的物理边界。

这个汇聚了3000年纺织文明与未来科技的场域,正成为全球时尚体系中最具活力的文化解码器。

在这里,每一件服装都是文明基因的载体,每一次走秀都是传统与现代的量子纠缠。设计师们用针线作笔,在布料上书写着属于这个时代的东方叙事,而观众则通过服饰语言,完成着跨越时空的文化对话。

第一章 新中式美学的先锋实验:解构与传统的量子纠缠

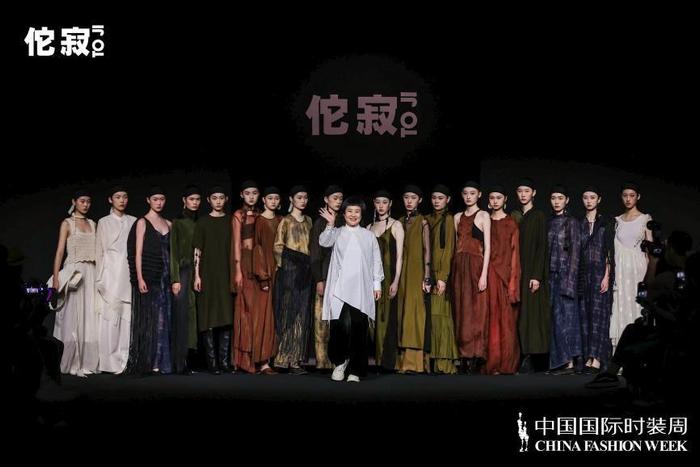

佗寂·梁云侠2023春夏发布新系列

佗寂的时空褶皱

佗寂(WABI SABI)梁云侠的"重塑"系列犹如一场时空折叠实验。

当苗族百鸟衣的图腾被解构成立体褶皱,当靛蓝扎染在粗麻面料上氤氲出水墨意境,设计师用解构主义手法完成了对传统服饰的"拓扑变形"。这种设计语言打破了传统与现代、东方与西方的二元对立,创造出一种"游离于美边际"的诗意空间。

在秀场后台,梁云侠曾对记者说:"真正的传统不是博物馆里的标本,而是流动在当代生活中的文化基因。"这种理念在"重塑"系列中得到完美诠释——那些看似随意的剪裁,实则是经过精密计算的视觉叙事,让观者在行走间感受到服饰与身体的动态对话。

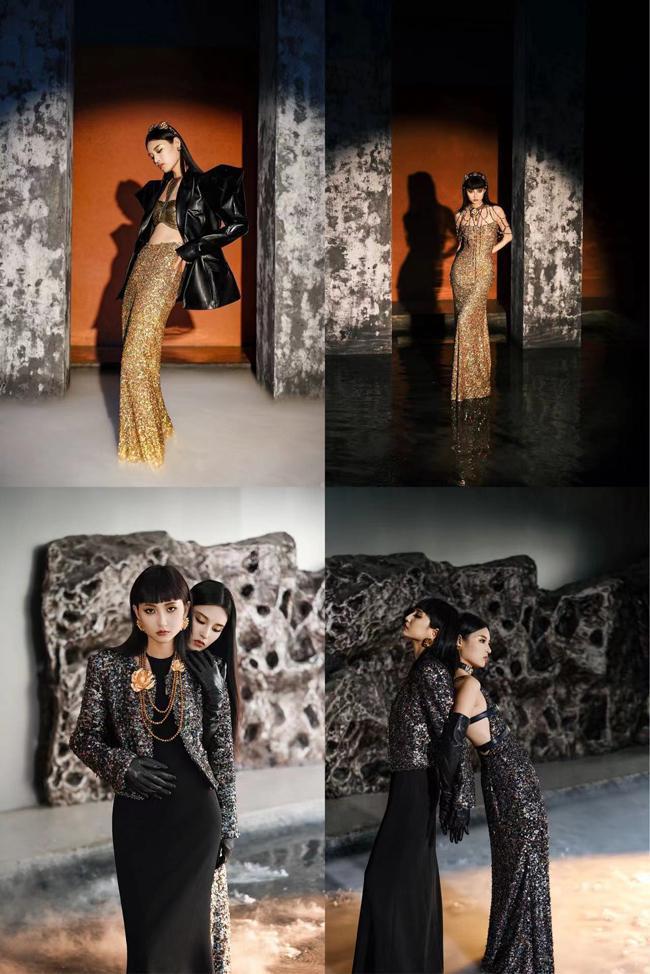

MAGGIE MA 2024秋冬系列

MAGGIE MA的权力着装革命

马婧思的MAGGIE MA 2024秋冬系列,用服装语言重构了当代女性的权力图谱。

当模特身着廓形夸张的垫肩西装登场时,服装本身就成为打破性别标签的视觉宣言。这种"刚柔并济"的设计哲学,既满足了都市女性对力量感的追求,又保留了东方美学的含蓄韵味。

品牌连续三季登上时装周主单元,其商业成功背后是精准的市场洞察——在#MeToo运动后的消费语境下,女性消费者更倾向于通过服装表达自我主张。马婧思深谙此道,她将女性主义理念转化为可穿着的时尚语言,让服装成为身体延伸的"权力装置"。

衣曳东方的Z世代文化寻根

衣曳东方(YEAREAST)的设计团队深谙年轻世代的审美密码。

他们将《千里江山图》的青绿山水转化为数码印花,把敦煌飞天的飘带解构为立体剪裁,甚至将甲骨文符号重塑为金属配饰。这种"古法今用"的创意转译,让95后、00后观众在社交媒体上自发开启"华服寻根"运动。

品牌创始人李婧曾表示:"我们不是简单的文化搬运工,而是用数字时代的语法重写传统美学。"当秀场音乐响起古琴与电子乐的混搭旋律,观众席间此起彼伏的闪光灯,恰似传统文化在当代语境下的数字重生。

佗寂2025春夏系列:“见空”

FengSung.com风尚中国点评:

** 新中式美学的文化基因重组

新中式美学的崛起,本质上是传统文化基因在当代语境下的选择性表达。设计师们通过"文化转译"策略,将传统元素转化为现代审美语言。这种转译不是简单的符号堆砌,而是基于文化理解的创造性重构。例如佗寂的"不对称剪裁",实则是借鉴了宋代瓷器"残缺美"的审美意境;MAGGIE MA的"利落廓形",则暗合明代铠甲的功能性设计智慧。这种基因重组的过程,既保留了文化的可识别性,又赋予了传统新的生命力。

第二章 非遗工艺的当代转译:在地性与全球化的辩证

** 杨春林的深山实验室 **

在贵州雷山县的深山里,杨春林建立了非遗工艺的"活体实验室"。他带领绣娘将水族马尾绣的"三梭针法"改良为适合现代剪裁的刺绣工艺,把布依族贴布绣转化为可拆卸的模块化装饰。这种"在地性设计"策略,不仅让传统技艺获得商业生命力,更让模特成为行走的文化传播载体。在2024秋冬系列中,杨春林将苗族银饰锻造技艺与3D打印技术结合,创造出既保留手工温度又具备现代美感的配饰。这种跨界实验,让非遗技艺在科技赋能下焕发新生。

** 崔游的中式剪裁语法 **

作为中国首批十佳设计师,崔游用三十年时间探索"新东方主义"的全球化表达。蓝伯吉纳品牌的立领斜襟设计,将传统中式服装的仪式感转化为现代时装的日常化表达。在米兰时装周后台,意大利版《VOGUE》主编曾惊叹:"这些剪裁里藏着中国5000年的身体记忆。"崔游的设计哲学建立在"身体叙事"的基础上,他认为中式剪裁的精髓在于对人体曲线的诗意化处理。这种处理手法既不同于西方的紧身塑形,也区别于日本的平面剪裁,而是创造出一种"似紧非紧、似松非松"的东方身体美学。

乌蒙村秀

FengSung.com风尚中国点评:

** 马尾绣的重生之旅 **

水族马尾绣是贵州独有的非遗技艺,其"三梭针法"能创造出浮雕般的立体效果。杨春林团队将这种传统工艺与再生尼龙线结合,创造出既环保又时尚的刺绣材料。在2025春夏系列中,设计师将马尾绣元素转化为可拆卸的袖扣和胸针,让传统工艺以更现代的方式融入日常生活。这种设计创新不仅保留了技艺的核心价值,更拓展了非遗的应用场景。当国际买家询问绣片背后的图腾故事时,杨春林总会笑着回答:"这是大山深处的时尚宣言。"

**非遗转译的市场密码**

非遗工艺的当代转译,不仅是文化传承的命题,更是市场创新的挑战。杨春林通过"非遗+电商"模式,将深山绣品推向都市市场;崔游则与奢侈品集团合作,推出限量版高定系列。这两种截然不同的商业化路径,共同构成了非遗活化的市场图谱。数据显示,带有非遗元素的服装在电商平台上的转化率比常规款高40%,而奢侈品市场的非遗联名款溢价空间可达300%。这种市场反馈,证明了非遗转译的商业价值与文化价值可以形成良性循环。

第三章 可持续与年轻力量的破局实验:未来时尚的生态想象

10+3 SHOWROOM的青年创变

这个由清华美院发起的青年计划,正在重新定义"可持续时尚"的边界。设计师们将云南扎染与菌丝体培养技术结合,用咖啡渣提取纤维制作礼服内衬,甚至将废旧渔网再生为刺绣基底。

在秀展示中,95后设计师陈默的"菌丝生长裙"成为现象级作品——裙摆上的真菌在秀场灯光下持续生长,隐喻着传统与未来的共生关系。这种"深入浅出"的设计哲学,让非遗技艺在科技赋能下焕发新生。项目发起人王敏教授表示:"我们不仅要培养设计师,更要培养具有系统思维能力的时尚变革者。"

盛湘乔的模块化革命

这位新锐设计师的模块化设计系统,让同一件服装能变换出8种造型。她采用3D打印技术制作可降解树脂配饰,用激光切割技术实现零废料剪裁。在2025秋冬系列中,盛湘乔将传统旗袍的盘扣元素转化为可拆卸的模块化组件,消费者可以根据场合自由组合。这种"一衣多穿"的设计理念,既满足了环保需求,又契合了Z世代追求个性化的消费心理。其代表作"城市山水"系列,通过可变形设计实现职场与休闲场景的无缝切换,成为都市白领的衣橱新宠。

可持续时尚的产业重构

可持续时尚不仅是设计理念的革新,更是整个产业链的变革。10+3 SHOWROOM联合面料实验室开发的"菌丝体皮革",其生产成本仅为传统皮革的30%;盛湘乔与供应链企业合作的"零废料剪裁系统",使面料利用率从65%提升至90%。这些数据背后,是可持续时尚产业的技术突破。当国际环保组织将中国可持续时尚实践作为案例研究时,中国设计正在从"跟随者"转变为"引领者"。

青年实验的市场验证

年轻设计师的可持续实验,正在获得市场的积极反馈。陈默的"菌丝生长裙"在众筹平台获得200%的超额认购,盛湘乔的模块化设计被连卡佛买手店选中进入主流渠道。这种市场认可,证明可持续时尚不是小众的乌托邦,而是具有商业潜力的现实选择。正如时尚评论人苏芒所言:"Z世代正在用消费选择投票,他们要的不仅是好看的设计,更是对地球友好的时尚解决方案。"

第四章 行业生态的构建者与破局者:从平台到生态的系统进化

中国十佳设计师评选:行业风向标二十年

这个始于1997年的评选,见证了中国设计的三次范式革命:从最初的"技艺输出"到"文化叙事",再到如今的"观念引领"。评选维度中新增的"文化创新"指标,正在重塑整个行业的价值评价体系。马婧思的入选标志着商业成功与艺术表达的平衡成为可能,杨春林的获奖证明非遗转译的当代价值,而崔游的持续影响力则昭示着东方美学的永恒生命力。评选委员会成员、著名设计师张肇达曾说:"这个奖项不仅要表彰优秀设计师,更要为行业树立标杆,引导中国设计走向更广阔的天地。"

751D·PARK:工业遗址上的时尚生态

751D·PARK的工业遗址与时尚秀场的碰撞,本身就是一场空间叙事革命。主办方打造的"设计师云廊"系统,通过大数据匹配设计师与供应链资源;"时尚买手实验室"则为新锐品牌提供商业化辅导。这种"平台化生存"策略,让时装周从季节性活动转变为全年运转的产业赋能引擎。园区内聚集了超过300家时尚相关企业,形成了从设计、生产到销售的完整产业链。当国际媒体将这里称为"东方时尚硅谷"时,中国设计产业的生态闭环已然成型。

生态构建者的创新实践

中国服装设计师协会主席张庆辉认为:"时装周的核心价值在于构建产业生态。"除了传统的秀场发布,主办方还推出了"设计师商业训练营"、"供应链对接会"等创新项目。在2025春夏系列期间,协会与京东时尚合作的"即秀即买"项目,实现秀场款式72小时上线销售,销售额突破2000万元。这种"秀场+电商"的即时商业模式,正在颠覆传统时尚产业的运作逻辑。

行业生态的进化图谱

从单一赛事到产业平台,从设计师展示到商业生态构建,中国国际时装周完成了从"点"到"面"的进化。这种进化体现在三个维度:一是参与主体的多元化,除了设计师品牌,还吸引了科技企业和文化机构参与;二是商业模式的创新,从B2B到B2C的全链路打通;三是国际影响力的提升,越来越多的国际品牌将首发秀放在北京。这种系统性进化,证明中国时尚产业正在形成独特的生态竞争力。

第五章 先锋个案的深度解剖:设计思维背后的文化逻辑

Beautyberry 2024“摇曳 ”系列

Beauty berry的矛盾美学

王钰涛的90年代极简主义复兴,在社交媒体时代引发审美地震。当宽松廓形与收腰剪裁同时出现在同一件外套上,当工业风金属配件搭配真丝飘带,这种"矛盾平衡"的设计语言精准捕捉了Z世代的审美焦虑。其代表作Beauty berry"折叠时空"系列,通过可变形设计实现一衣多穿,将可持续理念转化为可感知的消费体验。王钰涛的设计哲学建立在"动态平衡"的基础上,他认为:"真正的优雅不在于完美,而在于矛盾中的和谐。"

东方趣味 |Beautyberry 2025秋冬

东方趣味|Beautyberry 2025秋冬

Nunu&Nono的留白美学

Nunu&Nono张恩2025春夏系列「白上之白」,以东方留白美学为基底,以“可穿着的建筑”语言将广绣、提花等传统工艺解构重组,在静默剪裁中迸发当代东方力量通过“见山是山”“见山非山”“见山仍是山”三重境界递进,打造了一场融贯中西的艺术叙事。该系列以白色为主轴,运用意大利进口面料、手工珠绣、蕾丝缠绕及光影渐变工艺,从薄纱飘逸到黑白色块碰撞,最终回归细腻金银丝与羊毛再造的静谧质感,演绎生命流动与哲思蜕变。

NUNU NONO 张恩2025SS系列「白上之白」

容子木与天玺:非遗活化的两极样本

容子木(ROSEMOO)的"新刺绣计划"将苏绣针法与数码印花结合,创造出适合快时尚市场的平价产品线;天玺则坚持高定路线,其"可穿着的文化遗产"系列多次成为国际文化交流的国礼。这两个品牌的存在,证明非遗活化既有大众市场的可能性,也有奢侈品领域的想象空间。容子木通过"非遗+电商"模式,年销售额突破5亿元;天玺的高定礼服被大英博物馆永久收藏,每件售价高达20万元。这种市场分层策略,为非遗传承提供了多维度的解决方案。

FengSung.com风尚中国点评

** 设计思维的文化解码**

这些先锋个案背后,是设计师对文化基因的深度解码。王钰涛的极简主义复兴,实则是回应消费主义时代的审美疲劳;张恩的解构叙事,是对全球化语境下文化身份的思考;容子木与天玺的非遗活化,则是探索传统文化在现代社会的生存之道。他们的设计实践,共同构成了中国时尚产业的创新图谱——既保留文化根脉,又拥抱未来可能。

Beautyberry 2025秋冬系列

结语:从文化自觉到文明对话的时尚征途

中国国际时装周二十年的发展历程,本质上是一场东方美学的"基因重组"工程。

梁云侠们的先锋实验,杨春林们的在地性转译,盛湘乔们的可持续探索,共同编织成一张覆盖传统与未来的文化网络。

当国际时尚媒体开始用"新东方主义"(Neo-Orientalism)定义中国设计潮流时,我们终于可以说:那些镌刻在服饰里的文化记忆,正在以更当代、更自信的姿态,完成从"被观看"到"被理解"的终极跨越。

这场始于T台的审美革命,终将蔓延至整个文化领域。

当世界在谈论中国时尚时,他们谈论的不仅是丝绸与刺绣,更是这个古老文明在全球化语境下的自我重塑与新生。

而那些在时装周上闪耀的名字,终将成为这个时代最生动的文化注脚——他们用自己的设计语言,讲述着属于这个时代的东方故事,让时尚成为文明对话的桥梁,让服饰成为文化理解的媒介。

在这场没有终点的时尚征途中,中国设计正以独特的文化智慧,书写着属于21世纪的审美史诗。

【 风尚中国特约撰稿 图|品牌】